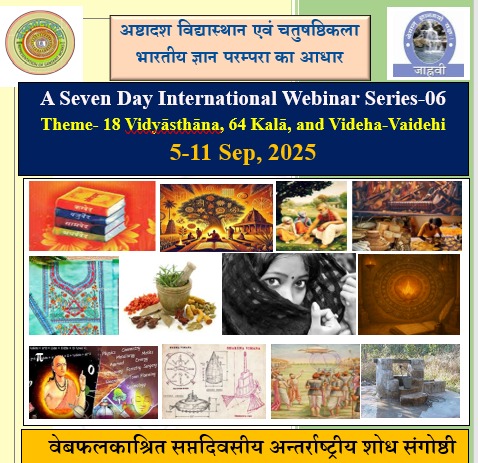

International Sanskrit Webinar Series-06 on 18 Vidyasthan, 64 Kala & Videha Vaidehi

Download Brochure- English हिन्दी

What is the Objective Webinar?

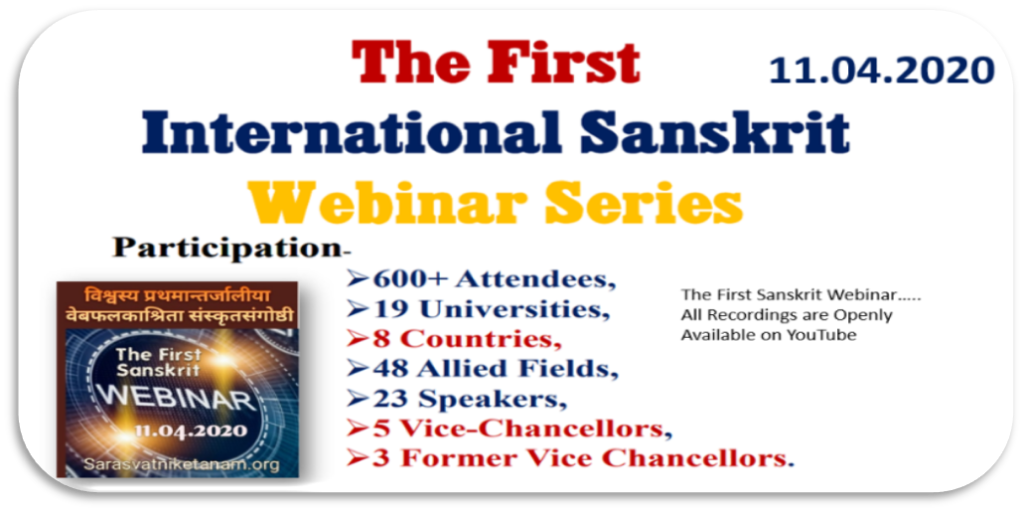

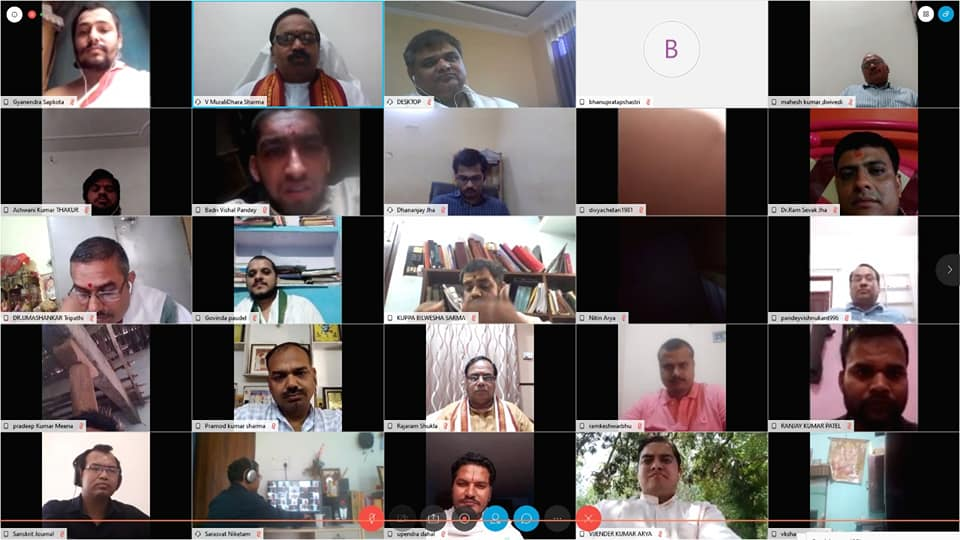

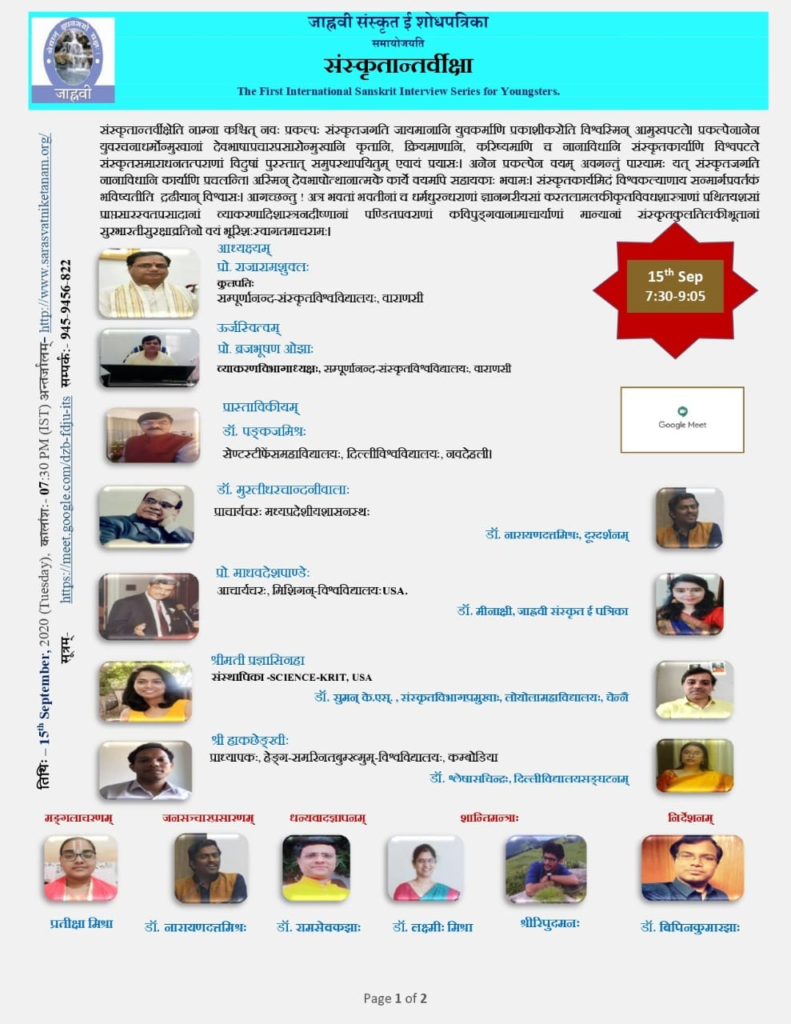

For promotion of Sanskrit language and dissemination of knowledge and science through coordination of modern technical means, under the banner of ” Jahnavi Sanskrit E-Journal” Sanskrit world’s first webinar was started in July 2019. The first series took place on 11 April 2020. So far this series has Five successful episodes have been organized

The objective of this symposium is to promote contemporary discourse on various aspects of Indian knowledge traditions and to facilitate the exchange of ideas among scholars worldwide.

What is the theme of the webinar series?

Indian Knowledge Systems : 18 Vidyāsthānas, 64 Kalās, and Videha-Vaidehi.

Who can participate?

- Students and researchers of Sanskrit / Philosophy / History / Culture

- Teachers of educational institutions

- General public interested in Indian culture

- literature ethics and religion

Is there any registration fee?

There is NO FEE at all

How do I register?

- Online Registration Link

| Mandatory Registration Link https://forms.gle/AXKejkjvyJM6x7JK6 |

Organizing Committee Members

| Link (Only for Members) https://forms.gle/wrq3fvyLnknCEtE39 |

What is the schedule and duration?

Event Details

- Date: 05-11 Sep 2025

- Time: Time zone wise information will be given

- Medium: Google Meet

- Language: Hindi / Sanskrit / English

- Entry: Free (pre-registration required)

- Registration – On or before 02.06.2025

Different Section of Webinars and Schedule

| Order | Divisions | Responsibility | Consolidated Responsibility | Event Date |

| 1 | Ashtadash Vidyasthan | Prof. Makhlesh Upadhyay | Dr. Deepika Dixit Dr. Dhananjay Kumar Jha | 5-8 Sep 25 |

| 2 | Chatushashtikala | Dr Dhananjay Vasudev Dwivedi | 09-10 Sep 25 | |

| 3 | Videha -Vaidehi | Prof. Geeta Shukla Dr. Priya Rani | 11 Sep 25 |

Will participation certificates be provided?

- Certificate: E-certificates will be provided to all the participants as per rule . To avail this registration acceptance of abstract acceptance of research paper presentation of research paper/abstract sending of PPT and Feedback will be necessary.

What is the medium of instruction?

Sanskrit, Hindi, and English.

Is prior knowledge required?

General Knowledge & Interest in IKS is required

Will recordings be available?

Recorded Session will available on respective Website.

Whom to contact for queries?

Email- bipinkumarjha.web@gmail.com CC to jahnavisanskritjournal@gmail.com

Can I present a paper or contribute?

Yes.

Which platform will be used?

Google Meet

What are the Common Sections in a Webinar Series?

| Order | Divisions | Responsibility | Consolidated Responsibility | Event Date |

| 1 | Ashtadash Vidyasthan | Prof. Makhlesh Upadhyay | Dr. Deepika Dixit Dr. Dhananjay Kumar Jha | 5-8 Sep 25 |

| 2 | Chatushashtikala | Dr Dhananjay Vasudev Dwivedi | 09-10 Sep 25 | |

| 3 | Videha -Vaidehi | Prof. Geeta Shukla Dr. Priya Rani | 11 Sep 25 |

- Inaugural Session

- Welcome address

- Introduction to the theme

- Chief Guest/Keynote speaker address

- Overview of the series

- Thematic Sessions / Paper Presentations

- Divided based on sub-themes (e.g., Vidyāsthānas, Kalās, Indian Knowledge Systems)

- Scholars present research papers

- Followed by Q&A or discussion

- Special Lectures / Invited Talks

- Eminent scholars or practitioners deliver focused lectures

- May include demonstrations (especially for Kalā-related topics)

- Panel Discussions / Round Tables

- Experts discuss specific issues or perspectives

- Interactive, often with audience involvement

- Workshops / Interactive Sessions (if applicable)

- Practical learning on tools, texts, or methods

- Useful if integrating traditional and modern pedagogy

- Valedictory Session

- Summary of the series

- Acknowledgements

- Certificate distribution instructions

- Vote of thanks

What are the main Features of Webinar

✅ Quality academic presentation – high level research and presentations

🎥 Recordings of all sessions available – permanent archive for future reference

🌐 Well-equipped website – all content programs texts links and research collected in one place

🌏 Global participation – participation of participants resources and universities from different countries

📄 Publication of edited abstracts – towards documentation of research trends Innovative initiative .

📚 Publication of edited texts – scholarly editing of compilations based on the presented topics and publishing them as memorial texts

💰 Grand event in zero budget – Unique event possible with technology and cooperation in limited resources

Who is the organizer?

List

| Advisory Board | central member | international Representative | |

| Prof Shrinivasa Varakhedi Prof Asanga Tillakaratne Prof Vijay Kumar Karn Prof Ripusudan Singh Prof Shashi Nath Jha Prof Kashinath Nyupane Shri Rajkumar Jha Prof. Makhlesh Upadhyay Prof Madan Mohan Pathak Prof Kripa Shankar Sharma Prof Lakshmi Niwas Pandey Dr Gita Shukla Dr Suman K S | Patron Dr Sadanand Jha Program Director Dr. Bipin Kumar Jha Organizing Secretary Dr. Deepika Dixit Coordinator Dr Jyotsna Dwivedi Co- conveners Dr. Sudarshan Chakradhari Dr. Chandan Kumar Jha Dr Dhananjay Kumar Jha Student Coordinators : Preeti, Vishwaeshwar. Priya, Chakradutt. Arunesh Email: bipinkumarjha.web@gmail.com Mobile: +91-8627938398 Website: bipinkumarjha.com Organizer Jahnavi Sanskrit E Journal | USA- Shri Arvind Lochan Singapore – Ms Sujata Atlanta – Shri Vedashrami Sri Lanka- Prof. Vimal Hewangame Nepal Dr. Anand Kumar Tripathi | |

| Special Invitees | Dr Baldevanand Sagar Prof. Anil Pratap Giri and Other | ||

| Organizing Committee Member | All ex officio members of Sanskritantarviksha | ||

| Co-organising organisations | |||

| Nominated (by us) | |||

वेबफलकाश्रित संगोष्ठी (वेबिनार) शृंखला

संस्कृत भाषा के संवर्धन एवं आधुनिक तकनीकी माध्यमों के समन्वय से ज्ञान-विज्ञान के प्रचार-प्रसार हेतु “जाह्नवी संस्कृत ई-जर्नल” के बैनर तले संस्कृत जगत का प्रथम वेबिनार दिनांक 11 अप्रैल 2020 को आरंभ किया गया। इसकी योजना एवं तैयारी का शुभारंभ जुलाई 2019 में किया गया था। अब तक इस शृंखला की पाँच सफल कड़ियाँ आयोजित की जा चुकी हैं, जिनमें संपूर्ण भारत सहित 8 देशों के प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। “जाह्नवी” ई-शोधपत्रिका की प्रथम वेबिनार शृंखला की संकल्पना जुलाई 2019 में की गयी। (11 अप्रैल 2020 से आरम्भ) विषयवस्तु की दृष्टि से प्रथम, द्वितीय शृंखला पूर्णतः विविधविषयक रही। इस शृंखला में भारतीय ज्ञान परंपरा से सम्बद्ध वेद, शास्त्र, साहित्य, दर्शन, आयुर्वेद, योग, नाट्यशास्त्र, व्याकरण, वास्तुशास्त्र, आदि अनेक प्रस्थानों को सम्मिलित किया गया। इससे यह प्रमाणित हुआ कि संस्कृत केवल एक भाषा नहीं, अपितु समग्र जीवन-दर्शन का आधार है, जो विविध विषयों को एक सूत्र में पिरोता है। इस शृंखला में विविध विश्वविद्यालयों से जुड़े आचार्य, शोधकर्ता एवं नवाचारशील प्रतिभागियों की सहभागिता रही, जिससे यह शृंखला न केवल शास्त्रीय दृष्टिकोण से समृद्ध बनी, बल्कि समसामयिक विमर्शों से भी जुड़ी रही। संस्कृत-जगत की ई-शोधीय परंपरा में तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम वेबिनार शृंखला का विशेष वैशिष्ट्य यह रहा कि यह केवल संस्कृत तक सीमित न रहकर, विविध भारतीय एवं विदेशी भाषाओं के साथ संस्कृत के अन्तर्सम्बन्ध को द्योतित किया। इन शृंखलाओं में संस्कृत का तुलनात्मक अध्ययन हिन्दी, बांग्ला, तमिळ, उर्दू, मराठी, पंजाबी, तेलुगु, असम आदि भाषाओं के साथ किया गया, वहीं दूसरी ओर लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच, जर्मन, जापानी, अंग्रेज़ी, रूसी जैसी प्रमुख वैश्विक भाषाओं से संस्कृत के ऐतिहासिक, व्याकरणिक, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक सम्बंधों का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया। इन संवादों के माध्यम से यह स्पष्ट हुआ कि संस्कृत भाषा न केवल भारतीय संस्कृति की जननी है, अपितु उसने विश्व की भाषाओं और चिन्तन परंपराओं को भी गहन रूप से प्रभावित किया है। इस विमर्श ने भाषिक अन्तर्सम्बन्ध के माध्यम से सांस्कृतिक संवाद की एक सशक्त आधारभूमि प्रस्तुत की। 600 से अधिक प्रतिभागी, 19 विश्वविद्यालयों का सक्रिय सहयोग, 43 विविध विषयों पर प्रस्तुति, 23 विद्वान् संसाधकों द्वारा मार्गदर्शन, 5 कुलपति एवं 3 पूर्व कुलपति, 5000 से अधिक दर्शक इस वेबिनार शृंखला में अब तक सहभागिता कर चुके हैं।

यह वेबिनार शृंखला न केवल शैक्षिक विमर्श का माध्यम बनी है, बल्कि भारतीय ज्ञानपरम्परा की संवाहक के रूप में भी अपनी महती भूमिका निभा रही है। इसके माध्यम से संस्कृत की समृद्ध परंपरा, दर्शनों, विज्ञान, कला, साहित्य एवं संस्कृति के विविध आयामों को वैश्विक पटल पर पुनर्स्थापित करने का अभिनव प्रयास किया गया है।

इस वेबिनार शृंखला के प्रायोजक के रूप में भिन्न-भिन्न विश्वविद्यालय एवं प्रतिष्ठित संस्थाएं रही हैं, जिन्होंने इसे शैक्षणिक दृष्टिकोण से समृद्ध बनाया। इस अभिनव प्रयास ने यह प्रमाणित किया है कि संस्कृत भाषा आज भी समसामयिक है और डिजिटल माध्यमों के सहयोग से इसकी प्रासंगिकता एवं पहुँच को वैश्विक स्तर पर स्थापित किया जा सकता है।

वेबिनार शृंखला का वैशिष्ट्य

✅ गुणवत्तापूर्ण अकादमिक प्रस्तुति – उच्च स्तर के शोध और वक्तव्य

🎥 समस्त सत्रों की रिकॉर्डिंग उपलब्ध – भविष्य के संदर्भ हेतु स्थायी संकलन

🌐 सुसज्जित वेबसाइट – सभी सामग्री, कार्यक्रम, ग्रंथ, लिंक, एवं शोध एक स्थान पर संगृहीत

🌏 वैश्विक सहभागिता – विभिन्न देशों के प्रतिभागियों, संसाधकों व विश्वविद्यालयों की भागीदारी

📄 सम्पादित शोधसार (Abstracts) का प्रकाशन – शोधप्रवृत्तियों के दस्तावेज़ीकरण की दिशा में

अभिनव पहल।

📚 सम्पादित ग्रंथों का प्रकाशन – प्रस्तुत विषयों पर आधारित संकलनों का विद्वत्तापूर्ण संपादन एवं स्मृति ग्रन्थ के रूप में प्रकाशन

💰 जीरो बजट में भव्य कार्यक्रम – सीमित संसाधनों में तकनीक एवं सहयोग से संभव अद्वितीय आयोजन

आयोजन के अपेक्षित लाभ

- विद्यार्थियों में कौशल विकास की समझ को विकसित करना।

- भारतीय संस्कृत साहित्य के माध्यम से शिक्षा को व्यवसायिक (रोजगारपरक)स्वरूप प्रदान करना।

- शारीरिक,मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक चेतना तथा स्वतंत्रता प्रदान करना।

- सर्वजनानुगुण उत्तम स्वास्थ्य के प्रति योगानुरूप जागरूक करना

- पारम्परिक भारतीय ज्ञान-विज्ञान की गूढ़ समझ

- वेद-शास्त्रों के विविध पक्षों का तुलनात्मक दृष्टिकोण

- विद्यार्थियों एवं शोधार्थियों हेतु शोध की नवीन दिशाएँ

- भारत की सांस्कृतिक आत्मा से पुनः जुड़ाव

वेबिनार का उद्देश्य

- अष्टादश विद्याओं का परिचय एवं ऐतिहासिक संदर्भ।

- प्रत्येक विद्यास्थान की आज के परिप्रेक्ष्य में उपयोगिता का विवेचन।

- शिक्षकों, विद्यार्थियों, शोधार्थियों हेतु भारतीय ज्ञान-वृत्तियों का जागरण।

- भारतीय शिक्षा दर्शन की पुनर्परिभाषा में सहयोग।

वेबफलकाश्रित संगोष्ठी (वेबिनार) शृंखला-06

अष्टादश विद्यास्थान एवं चतुषष्ठिकला : भारतीय ज्ञान परम्परा का आधार

भारतीय परम्परा में ज्ञान को दिव्यतुल्य मानते हुए उसे विविध रूपों में वर्गीकृत किया गया है। उनमें से “अष्टादश विद्यास्थान” अर्थात् 18 विद्याएँ ज्ञान की विविध शाखाओं का समन्वित रूप हैं, जो केवल धार्मिक या दार्शनिक न होकर सामाजिक, व्यवहारिक और नैतिक जीवन का मार्गदर्शन भी करती हैं। वर्तमान समय में इन विद्याओं का अध्ययन, उनकी प्रासंगिकता तथा व्याख्या अत्यन्त आवश्यक है। इस निमित्त एक अन्ताराष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन प्रस्तावित है, जिसमें विद्वत्जन इन विद्याओं की सांस्कृतिक, शैक्षिक व व्यावहारिक महत्ता पर प्रकाश डालेंगे। है। संगोष्ठी के कतिपय चयनित आलेखों का स्मृतिग्रन्थ के रूप में प्रकाशन भी प्रस्तावित है ।

वेबिनार के प्रभाग एवं तिथि

| क्रम | प्रभाग | उत्तरदायित्व | समेकित उत्तरदायित्व | आयोजन तिथि |

| 1 | अष्टादश विद्यास्थान | प्रो मखलेश उपाध्याय | डा दीपिका दीक्षित डा धनंजय कुमार झा | 5-8 Sep, 25 |

| 2 | चतुषष्ठिकला | डा धनंजय वासुदेव द्विवदी | 09-10 Sep, 25 | |

| 3 | स्त्रीविमर्श | प्रो गीता शुक्ला डा प्रिया रानी | 11 Sep, 25 |

अष्टादश विद्यास्थान : भारतीय ज्ञान परम्परा का आधार

प्रभाग –01 : अष्टादश विद्यास्थान

भारतीय ज्ञानपरंपरा अत्यंत समृद्ध और विविधतापूर्ण है। प्राचीन काल में ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों को व्यवस्थित रूप से अध्ययन करने के लिए अष्टादश विद्यास्थानों की संकल्पना विकसित की गई थी। ये अठारह विद्याएँ ज्ञान के लगभग सभी प्रमुख पहलुओं को समाहित करती रही हैं और एक समग्र शिक्षा प्रणाली का आधारभूत रहीं हैं। वर्तमान समय में, जब हम भारतीय ज्ञानपरंपरा को पुनर्जीवित करने और उसे आधुनिक शिक्षा प्रणाली में समाहित करने की बात करते हैं, तो इन अष्टादश विद्यास्थानों का अध्ययन और उनका समसामयिक महत्त्व समझना अत्यंत आवश्यक है। यह अध्ययन इसी दिशा में एक प्रयास है, जिसका उद्देश्य इन विद्यास्थानों के मूल स्वरूप से अवगत होते हुए, आज के संदर्भ में उनकी प्रासंगिकता और पुनरावृत्ति की संभावनाओं पर विचार करना है। विभिन्न प्राचीन ग्रंथों में अष्टादश विद्यास्थानों की सूची में कुछ भिन्नताएँ मिलती हैं, लेकिन सामान्यतः निम्नलिखित विद्याओं को इनमें सम्मिलित किया जाता है:

प्रभाग 02 : चतुषष्ठि कला

चतुषष्ठि कलाएँ प्राचीन भारतीय संस्कृति में जीवन-कौशल, कला, विज्ञान, और सौंदर्यबोध की उत्कृष्ट अभिव्यक्तियाँ मानी जाती थीं। विशेषतः ये कामशास्त्र, नाट्यशास्त्र, तथा अन्य ग्रन्थों में उल्लिखित हैं, जैसे वात्स्यायन के कामसूत्र में।

चौंसठ कलाओं (64 Kalās) पर आधारित शोधपत्रों/शोधप्रविष्टियों हेतु संभावित शोध शीर्षकों की सूची सम्बद्ध निबन्धनपत्रक मेम् प्रस्तुत की गई है। ये शीर्षक पारम्परिक अध्ययन, तुलनात्मक विमर्श, समकालीन प्रासंगिकता, ललितकला, समाजशास्त्र, शिक्षा, तथा स्त्री-अधिकार जैसे विविध दृष्टिकोणों से तैयार किए गए हैं।

प्रभाग –03 विदेह-वैदेही (स्त्रीविमर्श)

उक्त दोनों प्रभागीय विषयवस्तुपर ही प्रभाग-03 अवलम्बित है। अष्टादश विद्यास्थान (18 विद्यास्थान) एवं स्त्री-विमर्श (Feminist Discourse) के समन्वय पर आधारित कुछ सारगर्भित शोध-शीर्षकों की सूची निबन्धनपत्र मे दी गयी है। ये शीर्षक प्राचीन भारतीय शिक्षा-परंपरा में स्त्री की भूमिका, स्त्री-अधिकार, ज्ञान-संरचना में स्त्रियों की भागीदारी, तथा समकालीन पुनर्पाठ आदि को समेटते हैं। इसी प्रकार चौंसठ कलाओं पर आधारित स्त्री-विमर्श (Feminist Discourse) को ध्यान में रखकर तैयार किए गए शोध-शीर्षकों की सूची निबन्धनपत्र मे दी गयी है। ये शीर्षक पारम्परिक स्त्री-भूमिका, सांस्कृतिक चेतना, आधुनिक स्त्री-अधिकार, कौशल विकास, शिक्षा, और सामाजिक संरचना के विविध पक्षों को स्पर्श करते हैं।

Scan/Click to Register आयोजन विवरण

Scan/Click to Register आयोजन विवरण

- तिथि: 05-11 Sep, 2025

- समय: टाइम जोनवाइज सूचना दी जाएगी

- माध्यम: Google Meet

- https://forms.gle/AXKejkjvyJM6x7JK6 भाषा: हिन्दी / संस्कृत / अंग्रेज़ी

- प्रवेश: निःशुल्क (पूर्व-पंजीकरण अनिवार्य)

लक्षित प्रतिभागी वर्ग

- संस्कृत / दर्शन / इतिहास / संस्कृति के विद्यार्थी एवं शोधार्थी

- शैक्षिक संस्थानों के शिक्षकगण

- भारतीय परम्परा में रुचि रखने वाले सामान्य नागरिक

- साहित्य, नीति व धर्म के अध्येता

अष्टादश विद्यास्थान एवं उपविषय सूची

प्रभाग 01

🕉️ १–४: चार वेदाः

| वेद | उपविषय |

| १. ऋग्वेदः | – ऋचाओं का स्वरूप एवं देवता-विज्ञान- ऋषि व मण्डल व्यवस्था- सूक्तों का सांस्कृतिक व दार्शनिक अध्ययन |

| २. यजुर्वेदः | – यज्ञीय विधियाँ- मंत्र व प्रक्रिया में समन्वय- कृष्ण व शुक्ल यजुर्वेद में भेद |

| ३. सामवेदः | – ऋचाओं का गायन रूप- सामगान शैली व राग परंपरा- भारतीय संगीत की जड़ें |

| ४. अथर्ववेदः | – लौकिक व तांत्रिक विषय- चिकित्सा, सामाजिक विधियाँ- उपवेदों से संबंध |

🔱 ५–१०: षड्वेदाङ्गानि (षडङ्गाः)

| वेदाङ्ग | उपविषय |

| ५. शिक्षा (Phonetics) | – वर्णों की उच्चारण प्रणाली- स्वर व व्यंजन की स्पष्टता- पाणिनीय शिक्षा ग्रन्थ |

| ६. कल्प (Rituals) | – श्रौत, गृह्य, धर्मसूत्रों का विवेचन- यज्ञ-विधि और नियम- समाज में व्यवहारिक स्वरूप |

| ७. व्याकरणम् (Grammar) | – पाणिनीय अष्टाध्यायी का महत्त्व- धातु-पद-विभक्ति विज्ञान- भाषा की शुद्धता |

| ८. निरुक्तम् (Etymology) | – शब्दों की व्युत्पत्ति- यास्क की निरुक्त परंपरा- वैदिक शब्दार्थ |

| ९. छन्दः (Prosody) | – वर्णिक व मात्रिक छन्द- छन्दों का सांगीतिक पक्ष- काव्य की लयात्मकता |

| १०. ज्योतिषम् (Astronomy/Astrology) | – कालगणना, पंचांग, ग्रह-नक्षत्र- वैदिक ज्योतिष का विज्ञान- मुहूर्त निर्णय |

🌿 ११–१४: चार उपवेदाः

| उपवेद | उपविषय |

| ११. आयुर्वेदः | – शरीर, मन व स्वास्थ्य का विज्ञान- चरक-सुश्रुत परंपरा- षड्भाव, त्रिदोष सिद्धान्त |

| १२. धनुर्वेदः | – अस्त्र-शस्त्र विद्या- नीति, युद्धनीति, प्रशिक्षण पद्धति- शौर्य व रक्षण की परंपरा |

| १३. गान्धर्ववेदः | – संगीत, नृत्य, नाट्य का विज्ञान- भरतमुनि का नाट्यशास्त्र- रस व भाव की परंपरा |

| १४. अर्थशास्त्रम् | – चाणक्य नीतिशास्त्र- शासन, अर्थनीति, कर प्रणाली- राज्य, दण्डनीति व समृद्धि सिद्धान्त |

📖 १५–१८: चार उपाङ्ग /शास्त्र

| उपाङ्ग / दर्शन | उपविषय |

| १५. मीमांसा (पूर्वमीमांसा) | – यज्ञ व वेदवाक्यों की व्याख्या पद्धति- अपूर्व, विधि-नियम का विवेचन- जैमिनि सूत्र |

| १६. न्याय (तर्कशास्त्र) | – प्रमाण, अनुमान, हेत्वाभास- गौतम न्यायसूत्र- तर्क एवं विवेक की परंपरा |

| १७. पुराणानि | – 18 महापुराणों की कथा, तत्त्वज्ञान- स्मृति परंपरा में स्थान- सांस्कृतिक इतिहास |

| १८. धर्मशास्त्राणि | – मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति आदि- वर्णाश्रम, कर्तव्य, नीतिशास्त्र- सामाजिक आचार संहिता |

प्रभाग 02

- भारतीय चौंसठ कलाएँ: एक सांस्कृतिक एवं दार्शनिक अनुशीलन

- कामसूत्र में वर्णित चौंसठ कलाओं का सामाजिक सन्दर्भ

- प्राचीन भारतीय स्त्री-शिक्षा में चौंसठ कलाओं की भूमिका

- चौंसठ कलाएँ एवं भारतीय ललितकला परम्परा: एक तुलनात्मक अध्ययन

- चौंसठ कलाओं का शिक्षाशास्त्रीय मूल्यांकन एवं आधुनिक पुनर्परिभाषा

- यंत्रविद्या, वास्तुशास्त्र एवं शिल्पकला: चौंसठ कलाओं में विज्ञान का समावेश

- चौंसठ कलाएँ और समकालीन कौशल विकास कार्यक्रम: क्या भारत लौट सकता है अपनी परंपरा की ओर?

- रामायण-महाभारत में चौंसठ कलाओं की छायाएँ

- भारतीय नाट्यशास्त्र एवं चौंसठ कलाएँ: अभिनय-कला का गूढ़ तंत्र

- चौंसठ कलाएँ एवं स्त्री-स्वावलम्बन: ऐतिहासिक दृष्टिकोण

- कलाओं के माध्यम से भारतीय सौन्दर्यबोध का विकास: एक अध्ययन

- चौंसठ कलाएँ एवं भारतीय संगीत परम्परा का अन्तर्सम्बन्ध

- प्राचीन भारत में गृहसज्जा, भोजन एवं वस्त्रकला: चौंसठ कलाओं के आलोक में

- अर्थशास्त्र एवं चौंसठ कलाएँ: आर्थिक दृष्टिकोण से विश्लेषण

- अष्टादश विद्यास्थानों में चौंसठ कलाओं की छवि

- भारतीय परम्परा में चौंसठ कलाएँ और आधुनिक ललित कला विश्वविद्यालयों का पाठ्यक्रम: एक समीक्षात्मक अध्ययन

- योग, ध्यान एवं समाधि: चौंसठ कलाओं में आत्मिक साधना की उपस्थिति

- संस्कृत साहित्य में चौंसठ कलाओं का उल्लेख एवं प्रस्तुति

- चौंसठ कलाएँ और आज की नारी: संस्कृति व समकालीनता के बीच सेतु

- अलंकृति से आत्मविकास तक: चौंसठ कलाओं की शिक्षाविधि का मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन

प्रभाग 03

- चौंसठ कलाएँ: प्राचीन भारतीय स्त्री-शिक्षा का आधार

- स्त्री की आत्मनिर्भरता में चौंसठ कलाओं की भूमिका

- चौंसठ कलाएँ और स्त्री सशक्तिकरण: परम्परा से समकालीनता तक

- कामसूत्र की चौंसठ कलाएँ: स्त्री-दृष्टिकोण से पुनर्पाठ

- भारतीय गृहिणी और चौंसठ कलाएँ: अदृश्य श्रम की सांस्कृतिक अभिव्यक्ति

- चौंसठ कलाएँ और स्त्री सौंदर्यबोध: सांस्कृतिक अध्ययन

- स्त्री-विलास या स्त्री-विकास? चौंसठ कलाओं की वैकल्पिक व्याख्या

- स्त्री के कौशल विकास में पारम्परिक कलाओं की भूमिका

- पुराणों और काव्य साहित्य में कलासंपन्न स्त्री की छवि

- संस्कृत साहित्य की नायिकाओं में चौंसठ कलाओं की प्रस्तुति

- नारी और कलाएं: पारंपरिक स्त्री शिक्षा बनाम आधुनिक करियर

- चौंसठ कलाएं और स्त्री की सामाजिक स्थिति: ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

- स्त्री जीवन की सौंदर्य चेतना में चौंसठ कलाओं का योगदान

- स्त्री दृष्टिकोण से नृत्य, गायन, और चित्रकला का विश्लेषण

- वास्तु, शिल्प और गृह-सज्जा: चौंसठ कलाओं में स्त्री की भूमिका

- स्त्री की अभिव्यक्ति के साधन: कलाओं के माध्यम से

- पारंपरिक स्त्रियों की ललितकला दक्षता: एक आलोचनात्मक अध्ययन

- कलाओं में लुप्त होती स्त्री पहचान: आधुनिक समाज का संकट

- कौशल विकास योजनाओं में चौंसठ कलाओं की पुनर्स्थापना और स्त्री-केन्द्रित नीति

- राजमहलों की स्त्रियाँ और कलासंस्कार: इतिहास के पृष्ठों से

- नारी आत्मनिर्भरता में रचनात्मक कलाओं की सम्भावनाएँ

- प्राचीन भारतीय विवाह प्रणाली में कलासंपन्न वधू की अवधारणा

- स्त्री, सौंदर्य और कलाएं: समाज की दृष्टि या आत्म-अभिव्यक्ति?

- चौंसठ कलाओं में नारी की भूमिका: एक सांस्कृतिक पुनर्पाठ

- लोककला और स्त्रियाँ: परम्परा से समकालीन विमर्श तक

- भारतीय बालिकाओं हेतु कौशल-निर्माण का पारंपरिक ढांचा: एक पुनर्विचार

- स्त्री-अधिकार और चौंसठ कलाएं: क्या परंपरा में शक्ति निहित है?

- कलात्मक श्रम में स्त्री की गिनती: अदृश्य श्रम बनाम सांस्कृतिक पूँजी

- आधुनिक स्त्री और लुप्त होती पारंपरिक कलाएं

- स्त्री और कलाओं का सम्बन्ध: उपेक्षा, आदर, या उपयोग?

- चौंसठ कलाओं में लैंगिक भेदभाव का पाठ

- भारतीय स्त्री-शिक्षा में कलाओं का स्थान: अतीत और वर्तमान

- चित्रकला एवं नाट्यकला में स्त्री की सांस्कृतिक भूमिका

- संस्कृत साहित्य में विदुषी स्त्रियाँ और कलाशक्ति

- भारतीय समाज में स्त्री-कला को पुनःस्थापित करने की आवश्यकता

- चौंसठ कलाएं और स्त्री का शारीरिक-अभिव्यक्तिक आत्मविश्वास

- गृहकला से करियर तक: स्त्री के लिए पारंपरिक कलाओं की नई भूमिका

- प्राचीन भारत की शिक्षित नारी: एक कलासंपन्न व्यक्तित्व

- कला, स्त्री और धर्म: कलाओं में स्त्री की धार्मिक स्थिति

- स्त्रीत्व की व्याख्या चौंसठ कलाओं के आलोक में

- चौंसठ कलाएं और स्त्री-स्वर: कविता, रंग और आंदोलन

- कलाएं और स्त्री की देह: सामाजिक दृष्टिकोण की आलोचना

- स्त्री-उद्योगों और कुटीर शिल्प में चौंसठ कलाओं का योगदान

- चौंसठ कलाएं और मातृत्व: एक अंतर्सम्बन्ध

- स्त्री के आत्माभिव्यक्ति की साधनरूप कलाएं

- गुप्तकालीन स्त्रियों में कला दक्षता: शिलालेखीय प्रमाणों पर आधारित अध्ययन

- नारी रचनात्मकता और शिल्पकला: पारंपरिक विरासत का पुनरावलोकन

- प्राचीन नारी-चित्रों में चौंसठ कलाओं की झलक

- स्त्री-केंद्रित परंपरागत कलाओं का आधुनिक पुनर्पुनर्जागरण

- साहित्य, संगीत और स्त्री: कलाओं के माध्यम से आत्मविकास

- अष्टादश विद्यास्थान और स्त्री-शिक्षा: प्राचीन भारत में ज्ञान का लैंगिक वितरण

- स्त्री की विदुषी छवि: अष्टादश विद्यास्थानों में स्त्रियों की भागीदारी का अनुशीलन

- अष्टादश विद्याओं में स्त्री की उपस्थिति और अनुपस्थिति: एक स्त्रीवादी विश्लेषण

- विद्यास्थान एवं नारी चेतना: प्राचीन से समकालीन संदर्भों तक

- अष्टादश विद्यास्थान: क्या स्त्रियों के लिए भी समान अवसर?

- स्त्री शिक्षा और अष्टादश विद्यास्थान: नीति, परंपरा और परिवर्तन

- संस्कृत साहित्य और अष्टादश विद्यास्थान: विदुषी स्त्रियों के योगदान की पुनर्समीक्षा

- गर्गी से मैत्रेयी तक: अष्टादश विद्यास्थानों में स्त्रियों की भूमिका

- नारी और तर्कविद्या: स्त्री बुद्धि के विमर्श में अष्टादश विद्यास्थान

- अष्टादश विद्यास्थान और स्त्री-अधिकार: शिक्षा में समता की खोज

- स्त्री एवं श्रव्यकला, गानविद्या, नाट्यविद्या: अष्टादश विद्याओं में स्त्री-अभिव्यक्ति के आयाम

- धर्म, न्याय और स्त्री: अष्टादश विद्यास्थानों की न्यायशास्त्रीय दृष्टि

- स्त्री दृष्टिकोण से शिक्षा का पुनर्पाठ: अष्टादश विद्यास्थानों का मूल्यांकन

- शास्त्र, शिल्प और स्त्री: विद्यास्थानों की बहुपरतीय स्त्री-भूमिकाएँ

- अष्टादश विद्यास्थानों का समकालीन नारी शिक्षा में पुनर्प्रयोग

- वेदांगों में स्त्री-अभिगम्यता: पुरातन भारतीय शिक्षा पद्धति की परीक्षा

- ज्ञान के स्रोत और स्त्री का स्थान: अष्टादश विद्यास्थान की आलोचना

- स्त्री-शिक्षा और संस्कृत ज्ञान परम्परा: अष्टादश विद्यास्थानों का योगदान

- अष्टादश विद्यास्थान और मातृत्व: स्त्री के सामाजिक ज्ञान की भूमिका

- शिक्षा में लिंगभेद: अष्टादश विद्यास्थानों में स्त्री की स्थिति का पुनरावलोकन

पंजीकरण व प्रमाणपत्र

- ऑनलाइन पंजीकरण लिंक

| शोध-अध्येताओं के लिए निबन्धन लिंक सभी के लिए अनिवार्य https://forms.gle/AXKejkjvyJM6x7JK6 |

- प्रमाणपत्र: सभी सहभागियों को नियमानुरूप ई-प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा। इस निमित्त रजिस्ट्रेशन, शोधसार स्वीकृति, शोधपत्र स्वीकृति, शोधपत्र/शोधसार प्रस्तुति, पीपीटी प्रेषण एवं प्रतिस्पन्द आवश्यक होगा।

आयोजन समिति

| लिंक (सदस्यों के लिये) https://forms.gle/wrq3fvyLnknCEtE39 |

| मुख्यपरामर्शक | मार्गदर्शकमण्डल | केन्द्रीभूत सदस्य | अन्ताराष्ट्रिय प्रतिनिधि |

| प्रो श्रीनिवास वरखेडी प्रो असंग तिलकरत्ने प्रो विजय कुमार कर्ण प्रो. रिपुसूदन सिंह डॉ सुमन् के एस् | प्रो शशिनाथ झा श्री राजकुमार झा प्रो काशीनाथ न्यौपाने प्रो मखलेश उपाध्याय प्रो अनिल प्रताप गिरि | संरक्षक डॉ सदानन्द झा कार्यक्रम निदेशक डॉ बिपिन कुमार झा आयोजक सचिव- डॉ दीपिका दीक्षित संयोजक डा धनंजय कुमार झा सह संयोजक डा. सुदर्शन चक्रधारी छात्रसंयोजक : प्रीती, विश्वेश्वर, प्रिया, चक्रदत्त, अरुणेश ईमेल: bipinkumarjha.web@gmail.com मोबाइल: +91-8627938398 वेबसाइट: bipinkumarjha.com आयोजक जाह्नवी संस्कृत ई जर्नल | सिंगापुर– श्री अरविन्द लोचन अटलाण्टा– आचार्य वेदश्रमी नार्वे– विचाराधीन नाम, मारीशस– विचाराधीन नाम श्रीलंका- प्रो विमल हेवांगमे नेपाल डा आनन्द कुमार त्रिपाठी |

| आयोजन समिति विशिष्ट सदस्य | डा बलदेवानन्द सागर, प्रो अनिल प्रताप गिरि एवं अन्य | ||

| आयोजन समिति सदस्य | संस्कृतान्तर्वीक्षा के पदेन समस्त सदस्य | ||

| सह-आयोजक संस्थाएं | विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्था एक सामान्य नियम का परिपालन करते हुए कोलैब्रेशन कर कार्यक्रम में सहभागी हो सकते है। | ||

| विविधसंस्थाओं से नामित सदस्य | प्रत्येक विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से एक/दो आचार्य नामित हो सकते है | ||

भारतवर्ष के विविध राज्यों के प्रतिनिधि

| क्रम | राज्य | आयोजन समिति सदस्य | संस्था |

| 1 | आंध्र प्रदेश | डा एस् टी पी कनकवल्ली | |

| 2 | अरुणाचल प्रदेश | ||

| 3 | असम | डा. सागरिका | |

| 4 | बिहार | डा बालमुकुन्द मिश्र डा राजनाथ झा | |

| 5 | छत्तीसगढ़ | श्रीमती तनूजा | |

| 6 | गोवा | ||

| 7 | गुजरात | डा लतिका चाबडा | |

| 8 | हरियाणा | डा नरेश शर्मा डा राधावल्लभ शर्मा | |

| 9 | हिमाचल प्रदेश | डा श्रीनाथधर द्विवेदी डा विवेक शर्मा श्री पुष्पराज शर्मा | |

| 10 | झारखंड | डा धनंजय वासुदेव द्विवेदी | |

| 11 | कर्नाटक | डा पी गौरी | |

| 12 | केरल | आर अश्वनी | |

| 13 | मध्य प्रदेश | डा ज्योत्स्ना द्विवेदी डा स्वीटी रानी | |

| 14 | महाराष्ट्र | डा रेणुका शरद बोकारे | |

| 15 | मणिपुर | ||

| 16 | मेघालय | ||

| 17 | मिजोरम | ||

| 18 | नागालैंड | डा प्रभाकर शर्मा | |

| 19 | ओडिशा | डा सुशान्त होता | |

| 20 | पंजाब | डा पष्पेन्द्र | |

| 21 | राजस्थान | प्रो अनीता जैन | |

| 22 | सिक्किम | ||

| 23 | तमिलनाडु | ||

| 24 | तेलंगाना | डा शिवा माधुरी | |

| 25 | त्रिपुरा | डा मंजूषा चेनम्मो | |

| 26 | उत्तर प्रदेश | डा सरिता श्रीवास्तव डा रति सिंह | |

| 27 | उत्तराखंड | डा दिनेश पाण्डेय डा रमेशचन्द्र नैलवाल | |

| 28 | पश्चिम बंगाल | डा रचना रस्तोगी डा. दीपांकर दत्त | |

| 29 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | ||

| 30 | चंडीगढ़ | ||

| 31 | दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव | ||

| 32 | जम्मू और कश्मीर | डा सुजीत पाडेय डा रिपुदमन पंडित | |

| 33 | लद्दाख | ||

| 34 | लक्षद्वीप | ||

| 35 | राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली | डा श्लेषा सचिन्द्र श्रीमती शैलजा | |

| 36 | पुडुचेरी |